映画におけるカメラの動き(カメラムーブメント)は、単に映像を美しく見せるための手段ではなく、物語の意味を補完し、観客の感情をコントロールし、映像表現の深みを生み出すための極めて重要な技法です。視点がどのように移動するか、何を見せるか、どのタイミングでどう動くか。これらの選択は、すべて物語をどう伝えるかに関わってきます。本記事では、映画制作でよく使われる代表的なカメラムーブメントを6つ紹介し、それぞれの効果、撮り方、使いどころ、さらに代表的な映画の例をもとに詳しく解説します。

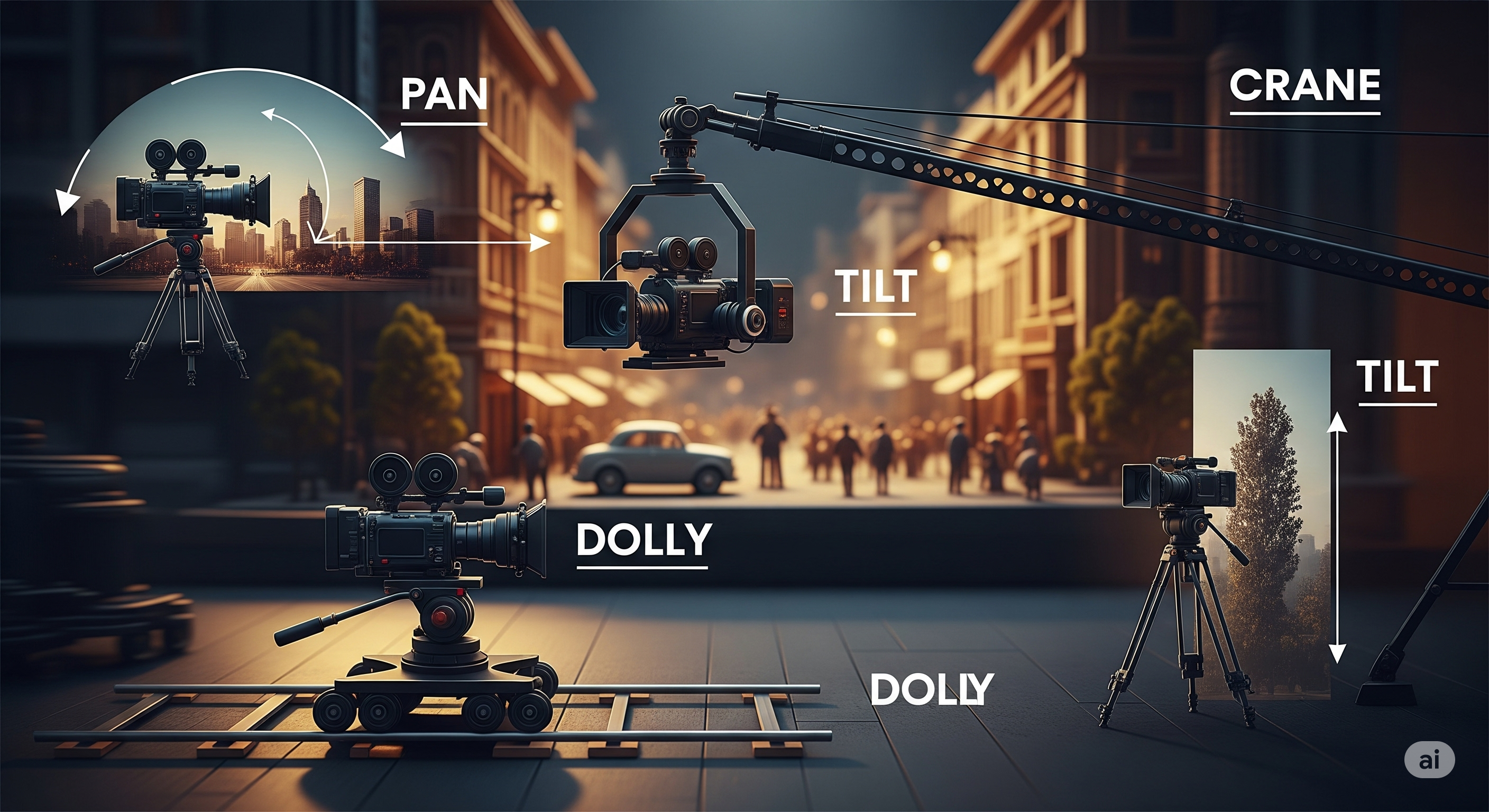

パン(Pan)

パンとは、カメラ自体はその場から動かさず、左右に回転(首を振るように)させて視点を移す技法です。広い風景をなめるように見せたり、人物の動きを追ったり、情報の配置を観客に示すために多用されます。特に、空間内に複数のキャラクターがいるときに関係性を描写したり、時間の経過を視覚的に提示する場合に効果的です。パンは観客の視線を意図的に誘導できるため、どこに注目してほしいかを明示するのにも使われます。

🎬 例:『ラ・ラ・ランド』(2016) ピアノを弾くセブと、それに合わせて踊るミアを高速でパンしながら写すことでテンポを崩すことなく二人をエスタブリッシングしてます。

📸 撮り方のポイント: パンは三脚にカメラを固定し、パンハンドルを使って滑らかに回すのが基本です。しかし、ラ・ラ・ランドのこのシーンでは、カメラをカメラマンが抱え、他の人からの合図をもとに体ごとカメラを動かしています。急激に動かすと安っぽく見えてしまうので、速度は一定で、画面内の動きとテンポを合わせることが求められます。

ティルト(Tilt)

ティルトは、カメラの位置を固定したまま、レンズの向きを上下に動かす技法です。人物や建物の全体像を見せるときに用いられるほか、キャラクターの視線とリンクした見上げ・見下ろしショットに活用されます。心理的には、下から上へのティルトは「威厳」「驚き」「畏敬」を表し、上から下へのティルトは「弱さ」「落下」「敗北」などの感情を表現することが多いです。時間の推移や視点の変化を描く手段としても効果的です。

🎬 例:『ジュラシック・パーク』(1993) 初めてブラキオサウルスを見上げるシーンで、下から上にティルトして恐竜の全貌をとらえることで、キャラクターの驚きとスケール感を観客にもそのまま体験させています。

📸 撮り方のポイント: ティルトも基本は三脚に固定して行いますが、滑らかに動かすためにはカウンターウェイト付きのフルードヘッドを使用するのが理想です。上から下に動かす時は重力の影響もあるため、動きが速くなりすぎないよう注意しましょう。

ドリー(Dolly)

ドリーは、カメラを車輪付きの台(ドリー)やレールに乗せて物理的に前後・左右に滑らかに移動させる技法です。ズームとは異なり、被写体との物理的な距離が変わることで、空間の奥行きや構造を自然に維持したまま観客の視点を導くことができます。キャラクターに近づくことで感情的な接近を表現したり、逆に遠ざかることで孤独や距離を強調することができます。

🎬 例:『グッドフェローズ』(1990) 主人公がナイトクラブに裏口から入り、従業員と挨拶を交わしながらホールへ進む有名な長回しシーンは、ドリーを駆使してスムーズに展開します。これにより、観客もまるで同じ場所を歩いているかのような没入感を得られます。

📸 撮り方のポイント: 安定した移動を確保するために、レールドリーやスライダーを使用します。特に長回しや狭い空間での撮影では、ギンバルと組み合わせて使うことで、より自由度と安定性が得られます。

ハンドヘルド(Handheld)

ハンドヘルドは、カメラを三脚などに固定せず、撮影者が直接手に持って撮影する技法です。あえてブレや揺れを残すことで、ドキュメンタリー風のリアリズムや、キャラクターの感情の揺れ、不安、緊迫した空気感を強調できます。戦場、暴動、逃走劇など、物理的にも精神的にも安定しない状況を描写する際にしばしば使われます。

🎬 例:『ハンガー・ゲーム』(2012) キャットニスが選ばれる「リーピング」シーンでは、手持ち撮影の不安定な映像が彼女の動揺と緊張感をリアルに表現しています。観客もその場にいるかのような緊張感に巻き込まれます。

📸 撮り方のポイント: 手持ち撮影では、動きを意識して「意図的にブレさせる」ことが重要です。ジンバルで安定させすぎると、逆に臨場感が失われることがあります。適度な手ブレが「生々しさ」を生み出すカギになります。感情を捉えたい時に使うこともあります。

トラッキング(Tracking)

トラッキングは、ドリーに似た移動撮影の一種で、特に被写体に沿って横または前後に追従するショットを指します。人物や物体を追いながら同じ速度でカメラを動かすことで、空間内の移動や、時間の流れ、心理的変化をダイレクトに視覚化できます。ロングテイクとの相性もよく、観客に「途切れない時間の流れ」を感じさせることができます。

🎬 例:『1917 命をかけた伝令』(2019) 塹壕の中を進む兵士たちをワンカットで追う映像では、トラッキングショットが使われています。これにより、戦場の緊張感や息詰まる一体感をリアルに伝えることに成功しています。

📸 撮り方のポイント: ステディカム、ジンバル、レール、電動ドリーなどを活用します。人物のスピードと完全にシンクロさせるため、撮影側にも相応のリハーサルと計算が必要です。

クレーン(Crane / Jib)

クレーンショットは、カメラをアーム(クレーンやジブ)に取り付けて、縦方向に大きく動かす技法です。会場全体を上空から見渡す、大規模な場面転換、感動的なラストシーンなどに使われ、スケール感や詩的な演出効果を高めることができます。映像に「映画らしさ」や「ドラマティックな広がり」を与えるのにぴったりの手法です。

🎬 例:『ショーシャンクの空に』(1994)アンディが雨の中、両手を広げて自由を感じる名シーンでは、カメラが頭上高くから徐々に彼に寄っていくクレーンショットが使われています。カメラが上空からゆっくりと降りていき、アンディの開放感と「自由の瞬間」を壮大に演出しています。このシーンは、彼の解放がどれほど大きな意味を持つのかを視覚的に伝えており、クレーンショットの象徴的な使い方の一つです。

📸 撮り方のポイント: 大型のクレーンは操作が難しいため、バランス調整や安全管理が必須です。スモールジブを使えば、低コストでも簡易クレーンのようなショットが可能です。

まとめ

カメラの動きひとつで、映像の意味や感情は驚くほど大きく変わります。パンやティルトで空間を示し、ドリーやトラッキングで観客を物語に引き込み、ハンドヘルドで緊張感を演出し、クレーンで世界の広がりを提示する。これらの技法を理解することで、映画を見る目が変わるだけでなく、自分が映像を撮る時にも強力な武器になります。次に映画を観るときは、「カメラはどう動いているか」にも注目してみてください。そこに、語られざる物語が隠れているかもしれません。